歴史・由来

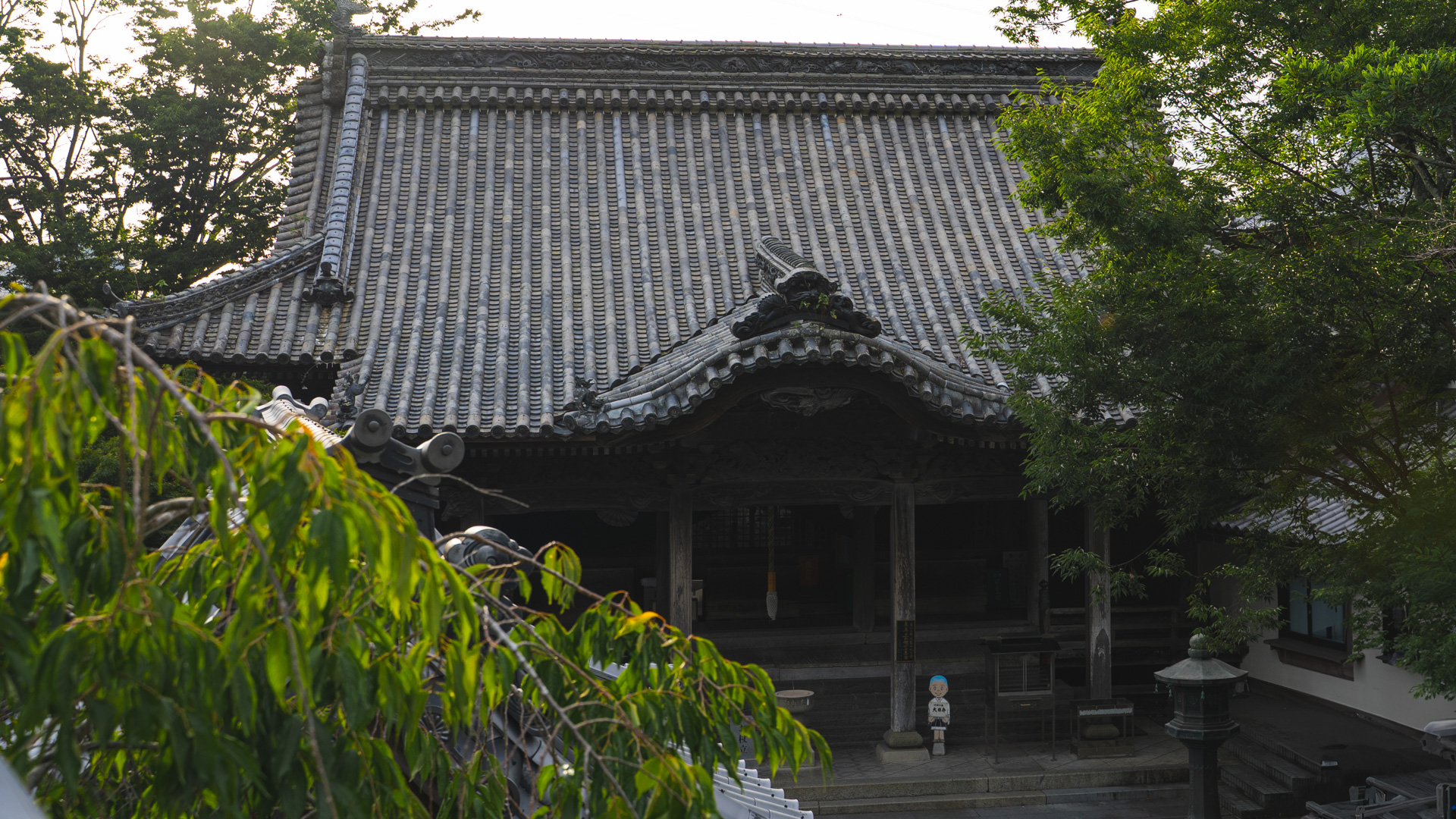

四国八十八ヶ所霊場第十三番札所である大日寺(だいにちじ)は、真言宗に属する由緒ある寺院で、平安時代初期に弘法大師・空海によって開創されたと伝えられています。

当寺が位置するこの地は、かつて弘法大師が護摩修法(火を用いて煩悩を焼き尽くす密教の修行)を行っておられた聖地であり、その折、大日如来様が目の前に顕現されました。大師はその尊いご示現に深く感銘を受け、ここを修行道場として定め、みずから大日如来像を彫刻し、本尊としてお祀りされました。これが、大日寺のはじまりであると伝えられています。

その後、戦国時代には「天正の兵火(てんしょうのへいか)」と呼ばれる戦乱により、当寺も大きな被害を受け、多くの伽藍や仏像、古文書などが失われました。しかしながら、信仰の灯は消えることなく、まもなく再建が進められ、現在に至るまで、巡礼者を迎え続けております。

江戸時代には、当寺はすぐ向かいに鎮座する一宮神社の別当寺(神社の管理を担う寺)を務めており、両者は境内を共有する形で神仏習合の姿を保っておりました。これは、仏教と神道が調和して発展してきた日本独自の宗教観「神仏習合(しんぶつしゅうごう)」によるものであり、とくに「本地垂迹(ほんじすいじゃく)」という思想——神の本地(真の姿)は仏であるという考え方——に基づいています。

一宮神社に祀られていた神の本地仏が、現在大日寺の本尊としてお祀りしている「十一面観音菩薩(じゅういちめんかんのんぼさつ)」であったと伝えられており、かつては「一宮寺」として札所に数えられ、納経所も神社の中にありました。

しかし、明治時代の神仏分離政策により、神社と寺院は別々の宗教施設として独立することとなり、札所は現在の大日寺へと移されました。これに伴い、神社に祀られていた十一面観音像も大日寺へと遷座し、今日に至るまで多くの方々の信仰を集めております。

大日寺は、弘法大師の教えと歴史を今に伝える霊場として、また現代に生きる私たちが心の安らぎを得る場として、多くの巡礼者をお迎えしています。